第3回 あの味、いまも現役。ロングセラーお菓子

昭和100年を迎える今年。ミスモ編集部では古き良き昭和の文化を追い求め、その第3弾として、昭和から愛される懐かしのお菓子を集めた。子どもの頃に大好きだったお菓子、昔からずっと好きなお菓子にきっと会えるはず。

キャラメル&アメ

グリコ[江崎グリコ] 大正11(1922)年発売

「グリコーゲン」で子どもたちを健康に

創業者・江崎利一が、グリコーゲンを含むカキエキスを病弱な長男に飲ませたところ、次第に回復。多くの子どもに広める方法として、グリコーゲン入りの栄養菓子を考案した。おもちゃ付きが登場したのは、昭和2(1927)年。子どもにとって食と遊びが大事と考え、心の発育に役立つおもちゃをセットにした。

ボンタンアメ[セイカ食品] 大正14(1925)年発売

発売から100年を迎えた南国銘菓

セイカ食品の前身である「鹿児島菓子」の創業者が、水飴で作った朝鮮飴を従業員がハサミで切って遊んでいたことから着想を得たという。それにボンタンの風味をつけ、キャラメルと同じ形態で発売。当時は水飴業の不況により会社が存続の危機だったが、ボンタンアメの創生によって切り抜けることができた。

パインアメ[パイン] 昭和26(1951)年発売

当時の高級食品パイナップルを手軽に

戦後の傷跡が残っていた当時の日本は、生のパイナップルはもちろん、缶詰も高級食品だった。そんな時、「このパイン缶のおいしさをみんなが手軽に味わうことができたら」との思いから、パインアメが誕生したという。

ミルキー[不二家] 昭和26(1951)年発売

戦後の日本を「ママの味」で明るく

終戦直後の暗い世相のなか、母親の愛情を表すようなやわらかい味、母乳の懐かしさを感じさせるような「ママの味」を目指して作られた。戦後の子どもたちにとって栄養価が高く、一躍人気となる。開発段階の商品名は「ジョッキー」だったが、「牛乳そのままの味を生かした」というイメージから、「ミルキー」に。

森永ミルクキャラメル[森永製菓] 大正2(1913)年発売

試行錯誤の末に完成した“日本のキャラメル”

森永創業者が渡米して学んだ西洋菓子の製法を生かし、明治32(1899)年にキャラメルの製造を開始。顧客は横浜の外国人や海外からの帰国者だった。高温多湿の日本では品質保持が難しかったため、一粒一粒をワックスペーパーで包んでバラで販売。現在の形になったのは大正3(1914)年で、ポケット用サック入りミルクキャラメルとして東京大正博覧会で販売され、博覧会の土産として大好評を得た。その後の本格的な発売でも大ヒットし、子どもだけでなく成人層にも楽しんでもらうため「煙草代用」を訴求する広告も展開した。

ハイソフト[森永製菓] 昭和44(1969)年発売

ハイクオリティーが主流の時代に誕生

「量から質へ」と移り変わっていた1960年代、キャラメルも高品質が求められていた。味わいはミルクをたっぷり加えてソフトな口当たりに。 スタイリッシュなストライプデザインのアルミ箔紙と紙箱で包んだ、大人向けの高品質なキャラメルが誕生した。

ビスケット&サブレ

ビスコ[江崎グリコ] 昭和8(1933)年発売

子どもの栄養補給を目指した酵母菓子

十分な栄養がとれていなかった昭和初期に、栄養効果が期待された「酵母」入りのお菓子として誕生。商品名は「酵母ビスケット」の略称「コービス」から「ビスコ」となった。時代に合わせてリニューアルを繰り返し、現在は乳酸菌入りに。

ココナッツサブレ[日清シスコ] 昭和40(1965)年発売

昭和のハワイブームを追い風にヒット

発売当時の日本は、まさにハワイブーム。ココナッツから南国ハワイが連想されたことで、ちょっと高級なビスケットとして大人気となった。

スナック菓子

かっぱえびせん[カルビー] 昭和39(1964)年発売

腹持ちの良いお菓子を求めて

まだ食糧不足の時代、「人々に腹持ちのいいものを食べさせたい」との思いから誕生。米が配給制だったため、小麦粉でのあられ製造を実現した。商品名のかっぱは、漫画「かっぱ天国」の作者に「かっぱ」のキャラクターと文字を描き起こしてもらい、「かっぱあられ」を発売したのが由来。 シリーズ最後の商品が「かっぱえびせん」で、かっぱの名前だけ残っている。

カール[明治] 昭和43(1968)年発売

日本に「スナック菓子」が知れ渡る

当時、日本では甘いお菓子が主流だったが、アメリカではスナック菓子が大流行。一年中おいしく食べられるお菓子を作ろうと開発が始まった。

子ども向けに「チーズがけ」、大人向けに「チキンスープ」味が発売され、その後も、カレーがけ、うすあじ、ピザあじなどが登場する。

※2017年より、 西日本エリアのみで販売

サッポロポテト[カルビー] 昭和47(1972)年発売

「かっぱえびせん」の姉妹品として誕生

カルビーの創業精神「未利用の食糧資源を活用する」の下、未利用だった加工用じゃがいもを使用。昭和56(1981)年、「食べる野菜ジュース」のキャッチコピーで野菜入りに。「サッポロ」は、じゃがいもの一大産地・北海道と、発売年に冬季競技の世界大会が札幌で開催されたことに由来する。

チョコレート

ミルクチョコレート[明治] 大正15(1926)年発売

高級品だった西洋菓子を身近に

来年で発売100年。ドイツからチョコレート技師を招いて技術の向上を図る中、大正14(1925)年に現在の神奈川県川崎市に近代的な工場を開設。量産体制が整ったことで翌年の大正15(1926)年に発売された。現在に至るまでレシピはほどんと変わっていない。

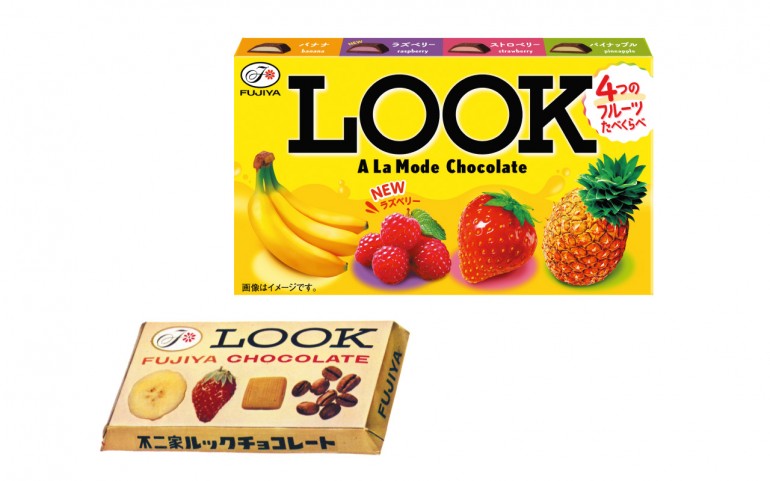

ルックチョコレート[不二家] 昭和37(1962)年発売

味の違いを楽しめる粒チョコの草分け的存在

板チョコが主流だった時代に開発された粒チョコ。発売当初はすべての粒がつながった板状で、4種類の味を1列ごとに楽しめた。当時、複数のフレーバーを一箱に詰め込むアイデアは画期的で人気に。商品名は1960年代に流行していたマリンルックやペアルックなどのファッション用語に由来し、「LOOK」のロゴはパリ出身のデザイナーが制作。

ガーナミルクチョコレート[ロッテ] 昭和39(1964)年発売

こだわりを「ガーナ」に込めて

スイス人のチョコレート職人に協力を依頼し、試行錯誤を重ねて製造された。濃厚なミルクの味わいとなめらかな口どけが特長。カカオ豆の輸入先、ガーナ共和国の地名を冠することで、商品の品質と原料へのこだわりを表した。発売当初、真っ赤な「ガーナ」の手提げ袋を持った女子大生の集団が都内を練り歩く大規模な宣伝活動が話題に。

パラソルチョコレート[不二家] 昭和29(1954)年発売

子どもの心をつかんだ「食べられる傘」

当時、傘の形のチョコレートは斬新でハイカラだった。持ち手となる柄があるので、外出先でも手を汚さずに食べられる利便性も。包装紙をはがすときは尖った先端が折れないように慎重になったという思い出を持つ人も。バレンタインデーが流行しだした1970年代には、ちょっとおしゃれな義理チョコの定番として活躍したという。

マーブル[明治] 昭和36(1961)年発売

夏でも食べられるチョコレートが誕生

表面が大理石(marble)の光沢、形がおはじき(marble)に似ていることからこの名が付いた。 昭和38(1963)年、アニメ『鉄腕アトム』の放送が始まり、そのシールをおまけとして封入したことで、子どもたちの間で爆発的なヒットとなった。

コーヒービート[明治] 昭和46(1971)年発売

喫茶店文化、洋食化により、コーヒーが普及

昭和35(1960)年のコーヒー豆輸入自由化、昭和40年代の喫茶店ブーム、さらに昭和45(1970)年に大阪万博の開催により洋食化が一気に進み、一般家庭にコーヒーが浸透。時代に合わせて、子どもでもコーヒーの味が楽しめるようにと開発された。 日本人が好むコーヒーの味を探すこと、本物の豆の形に近づけることにとても苦労したという。

チョコベビー[明治] 昭和40(1965)年発売

好きな量だけ楽しめる粒チョコをどこでも気軽に

マーブルが子どもに人気であったが、糖衣を噛んだときの食感が苦手な大人が一定数いることをうけ、メインターゲットを中学生くらいに絞り開発が進められた。1度に5粒くらい食べられるようにサイズ感の調整を行った。中のチョコレートが見えるワクワク感や持ち運びに便利な容器が評判となった。

チョコボール[森永製菓] 昭和42(1967)年発売

キョロちゃんと「おもちゃのカンヅメ」が話題に

発売の2年前に、チョコボールの前身となるチョコレートボールが発売されていたが、当時のキャラクターは人気アニメに登場するリスだった。アニメ放送終了とともに販売が終了し、新マスコットととしてキョロちゃんが登場。「ピーナッツボール」「チョコレートボール」「カラーボール」の3種類で発売を開始した。昭和44(1969)年に「チョコボール」に改名。「おもちゃのカンヅメ」が当たる企画で大人気に。

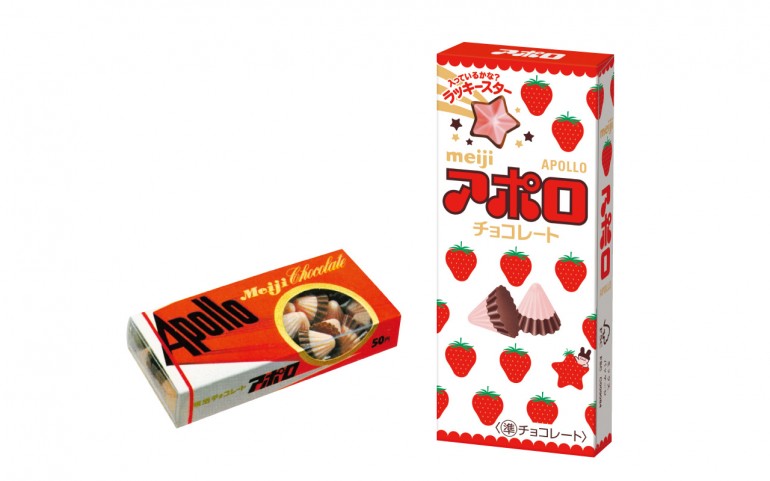

アポロ[明治] 昭和44(1969)年発売

アポロ宇宙船の三角形をイメージ

昭和44(1969)年7月、人類初の月面着陸がアポロ11号によって成功。その翌月に誕生した「アポロチョコ」の三角形は、このアポロ宇宙船の形を模したもの。名前の由来は宇宙船ではなく、ギリシャ神話の太陽神アポロン。当時、商標登録には数年かかることが普通だったが、偶然にも宇宙船と同じ名の「アポロ」で登録が済んでいたことでタイムリーに商品を発売することができたという。

ポッキーチョコレート[江崎グリコ] 昭和41(1966)年発売

世界初の棒状チョコレート菓子誕生

板チョコ全盛だった時代、当時人気だった同社の「プリッツ」にチョコレートをコーティングするアイデアから生まれ、「世界で初めての棒状チョコレート菓子」として発売。手を汚さずに食べられるよう、棒の一部にチョコを塗らず「持ち手」に。今では世界30カ国以上で販売されている。

ガム

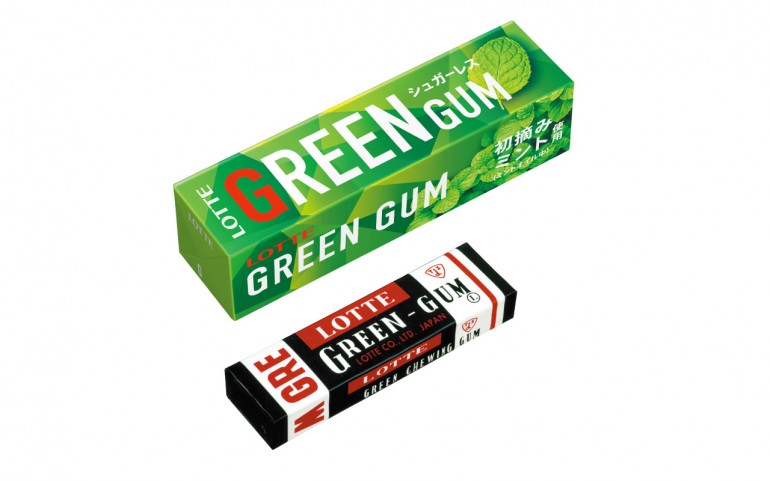

グリーンガム[ロッテ] 昭和32(1957)年発売

子どものおやつから大人の嗜好品へ

アメリカ軍の携帯食料として広く知られるようになったガム。ロッテはガムを製造する菓子メーカーとして昭和23(1948)年に創業。当時、粗悪なガムが出回るなか、天然の素材や品質にこだわり、「大人のエチケットガム」としてガムの新境地を切り開いた。

クールミントガム[ロッテ] 昭和35(1960)年発売

南極観測隊にガムを提供したことにちなんで開発

昭和31(1956)年10月、ロッテは第1次南極観測隊に、必要な栄養素(ビタミンやミネラルなど)を配合した特別製のガムを贈呈。クールミントガムは、このことにちなんで南極のイメージをコンセプトに開発され、「お口の中は南極の爽やかさ」がキャッチコピーだった。

編集後記

今回紹介したお菓子は、歳でいうと100歳に近いお菓子もあるなか、改良を重ねながらも、発売当時とほぼ変わらないスタイルと味で今も愛されている。誕生した背景を探ると、どのお菓子も創生時の信念が強く、「子どもたちに健康で笑顔でいてほしい」「手に入りにくい食材をもっと手軽に楽しんでもらいたい」など、人々の幸せを祈る気持ちがそこかしこにあふれ、栄養補給や戦後復興への思いや、高度成長期の活気が詰まっていた。そして、その願いを叶えるために何年も試行錯誤を繰り返し、数々の苦労を乗り越えて令和まで続いている。懐かしの味を頬張りながら、ぜひ“あの頃”を振り返ってほしい。

※商品名・製造者名は、2025年10月現在のものです。 パッケージは予告なく変更になる場合があります