第1回 商店街・マーケット編

浜マーケット(横浜市磯子区)

約20店舗

横浜市磯子区久木町

定休日:毎月 9日・19日・29日

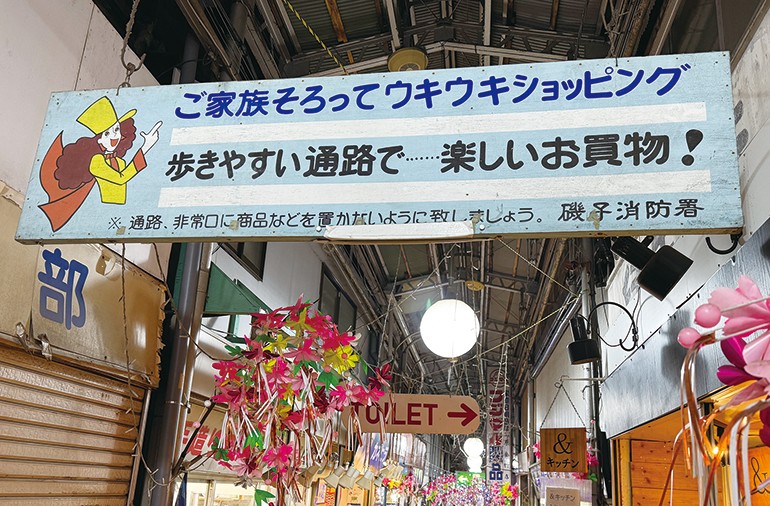

大火を乗り越えた根岸の市場

戦後の闇市から発展した 「浜マーケット」。疎開道路に沿うかたちで一間間口(1・8m)の店が10軒ほど並んだのが始まりという。今のようなアーケードができたのは昭和29年。全長120mほどの細い道の両側に青果店や魚屋のほか、今は珍しい駄菓子屋や金物店も軒を連ねる。薄暗さとは反対に店の人と客との会話がそこここに咲く温かい雰囲気だ。

昭和24年創業の「はまや高木食品店」は、煮豆や佃煮をはじめ、食卓を彩るさまざまな食料品を取りそろえる。履物が雑多に置かれた「はきもの 旭屋」は昭和22年ごろの創業で、サンダルの豊富なラインアップが魅力。靴をはじめ、杖や傘などの修理も対応してくれる。一間間口の様相が色濃く残るのが老舗鮮魚店「伊豆屋」だ。近海ものを中心に旬の魚が並ぶ。

かつては浜マーケット界隈が磯子の中心地で、国道16号には横浜市電(昭和47年廃止)が走り、連日大にぎわいだったという。60軒以上あった店は時代の流れとともに減ったが、マーケットは今も変わらず地元の人に愛され、元気に営業中だ。

おすすめグルメ

グルメショップ カネヒラ「三角コロッケ」

看板商品「三角コロッケ」は、横浜の商店街コロッケNO.1決定戦「ガチコロ!」で金賞を受賞。ジャガイモと挽き肉で作った素朴な味わいだ。ツナキャベツコロッケも珍しい一品。

編集部が見つけた街角ショット

六角橋商店街(横浜市神奈川区)

約160店舗

横浜市神奈川区六角橋

新旧の店が混在

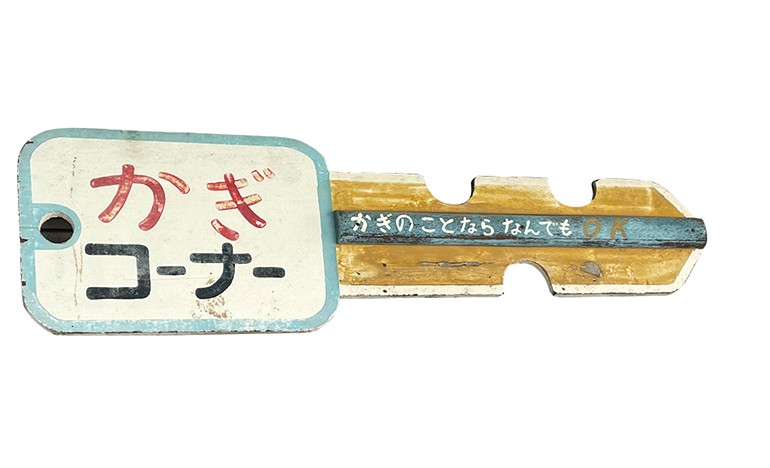

戦前から続く横浜市内有数の商店街の一つ「六角橋商店街」。東急東横線の白楽駅沿い、旧綱島街道にアーチが架かる。アーチ間の約300mが六角橋商店街大通り。その通りに並行する路地は「仲見世通り」もしくは「ふれあい通り」と呼ばれ、古いアーケードに覆われている。

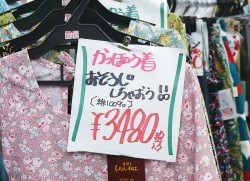

仲見世通りには昭和30年代(1955~64年)の建物が多く残る。人と人がすれ違うのがやっとの道幅の両脇に、鮮魚店や精肉店、八百屋、布団屋、着物屋といった古くからの店のほか、おしゃれなベーカリーやカフェなど新しい店もちらほら。狭い通りでは必然的に人と人との距離が近くなる。すれ違う買い物客同士の距離はもちろん、通りを行き交う人と店の人との距離も近い。

仲見世通りのおでん屋「かずさや」では17時を過ぎると一人、また一人と常連が集まってくる。もともとはおでん種専門店として開業したが、現在は飲食専門。おでんをつまみに思い思いの酒を飲みながら、皆が同じテレビを眺めて感想を言い合う。そんな光景もここならではだ。

おすすめグルメ

キッチン 友「友風焼き」

創業50年以上の洋食屋。看板メニューは、焼いた豚肉の上に大盛りの炒めたスライス玉ねぎが乗った「友風焼き」。

編集部が見つけた街角ショット

横浜橋通商店街(横浜市南区)

約130店舗

横浜市南区高根町

多文化共生の“粋な下町”

横浜市営地下鉄・阪東橋駅から3分ほど歩くと、大きなアーケード街が見えてくる。全長350mほどに約130店舗が軒を連ねる「横浜橋通商店街」だ。惣菜や生鮮食品、飲食店が多く、この辺りはアジア系の移民も多いことから韓国・中国系の店も雑多に入り混じり、頭上を多言語が飛び交うのも面白い。老舗らしき惣菜屋で売られているコロッケはなんと30円。物価高の昨今では珍しく、値段も昭和で止まっている。

最古参の店舗の一つ、昭和23年創業の「フルーツとくなが」は、契約農家から直送される新鮮なフルーツがウリ。「食べてみな」と差し出されたのは、店頭には出ていない常連客用に販売している和歌山県産の有田みかん。糖度15度以上はあるという。あまりのおいしさに購入を決意すると「50円負けてやるよ」と、こんな掛け合いも商店街ならではの買い物の醍醐味だ。「昔は市場で仕入れていたが、私の代からは自ら全国の産地に足を運び、店専用に良質な果物を栽培してもらっている。味は保証するよ」と話す三代目の徳永裕孝さんの茶目っ気な笑顔に、商売人の矜持が垣間見えた。

おすすめグルメ

編集部が見つけた街角ショット

洪福寺松原商店街(横浜市保土ヶ谷区)

約60店舗

横浜市保土ヶ谷区宮田町

ハマのアメ横

質の良い品物が安く手に入ることから「ハマのアメ横」と呼ばれる「洪福寺松原商店街」。十字に広がる商店街には多種多様な店が並び、子連れのファミリーから年配者まで老若男女が往来し、とにかく活気にあふれている。その十字の中心にあり、ひと際目を引くのは軒先に段ボールが雑然と積み重なる「外川商店」。空になった段ボールをたたむ暇もないほど賑わう同店は、軒先へ次々と段ボールが放り投げられる商店街の名物店だ。

この洪福寺松原商店街は保土ヶ谷宿の少し東側に位置する旧東海道沿いにあり、もともとは街道として賑わった場所で、昭和20年代前半の戦後間もない頃に一軒の醤油屋から始まったという。その先駆者と言える店が「萩原商店」。はじめは醤油屋だったが昭和28年頃からみそを売るようになり、現在はみそと酒屋の兼業だ。今となっては珍しい、みその量り売りをしており、全国各地のみその中から好みに合わせて相談に乗ってくれる。「赤みそならこれがおすすめだよ」と、そんな客との会話もサービスのひとつだ。

編集部が見つけた街角ショット

編集後記

今回4つの商店街を取材したが、それぞれに特徴があり、チェーンの大型スーパーやショッピングモールにはない「街の色」と「個性」があった。ただそこに共通するのは、人と人との温かなふれあいがあり、会話があふれていたこと。セルフレジが普及し無言のままスーパーで買い物を済ませることも多い今の時代、効率重視で便利になっていくその裏側で、何か大切なことが失われつつあることに、ハッと気づかされる。見た目の古さだけではない、古き良き昭和の時代の、少しおせっかいで、人情味あふれる商店街がこれからも残っていくことを、願ってやまない。